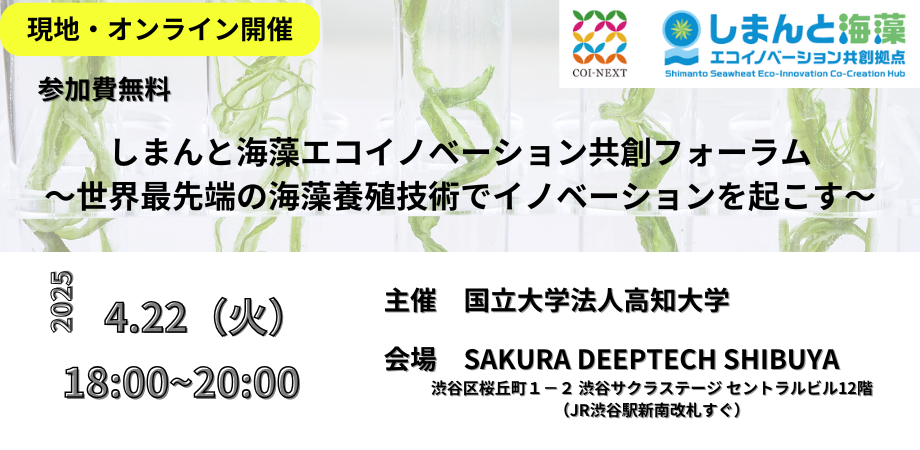

「しまんと海藻エコイノベーション共創フォーラム」を開催

高知大学を代表機関として、京都大学などの学術機関、理研食品株式会社などの企業、四万十市、高知県が共同提案した「しまんと海藻エコイノベーション共創拠点」が、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)による令和6年度「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」の地域共創分野(育成型)に採択されました。

本プロジェクトは「海藻を基盤にしたイノベーションにより持続可能な地域産業と地域社会を創造する」をビジョンとして、四万十市を拠点としながら環境保全活動、ビジネス創出、人材育成を行うとともに、本プロジェクトに多くの企業や研究者が参画する場としてコンソーシアムを組成、その研究・成果を発信する場としてフォーラムを定期開催していきます。

本プロジェクト、各研究テーマ、コンソーシアムにご興味のある方は、是非フォーラムにご参加ください。

イベント概要

- 開催日時

-

2025年4月22日(火)(開場17:30)

- 形式

-

ハイブリッド

※オンライン参加の方は、参加申込の上、下記よりご参加ください。

【URL】

https://us02web.zoom.us/j/81215825407?pwd=W2HKN4U3KrNwxxeUtbaNjuvpdBFDN2.1

- 会場

- 参加費

-

無料

- 主催

-

国立大学法人高知大学

しまんと海藻エコイノベーション共創拠点

登壇者情報

-

四万十市 市長中平 正宏 氏

四万十市 市長中平 正宏 氏 -

高知大学教育研究部総合科学系黒潮圏科学部門 教授平岡 雅規 氏

高知大学教育研究部総合科学系黒潮圏科学部門 教授平岡 雅規 氏 -

理研食品株式会社 取締役・原料事業部長佐藤 陽一 氏

理研食品株式会社 取締役・原料事業部長佐藤 陽一 氏 -

高知大学教育研究部総合科学系複合領域科学部門 准教授

高知大学教育研究部総合科学系複合領域科学部門 准教授

株式会社ウルバ 代表取締役難波 卓司 氏

タイムテーブル

- 18:00

-

Opening Talk1 〜What is SHIMANOVA? しまんとで何が起きるのか〜

「しまんと海藻エコイノベーション共創拠点プロジェクトとは?」

高知大学教育研究部総合科学系複合領域科学部門 准教授 難波卓司

- 18:15

-

Opening Talk2 〜What is SHIMANOVA? しまんとで何が起きるのか〜

「共創拠点・四万十市の紹介」

四万十市 市長 中平正宏

- 18:30

-

Researcher Pitch 〜大学・研究者による発表〜

「四万十川の海苔資源回復と世界最先端の陸上養殖技術の研究開発」

高知大学教育研究部総合科学系黒潮圏科学部門 教授 平岡雅規

- 18:50

-

Enterprise Pitch 〜企業による発表〜

「大学の研究成果を産業実装へ ー高知大学方式による、海藻を陸で育てる取り組みー」

理研食品株式会社 取締役・原料事業部長 佐藤陽一

- 19:10

-

Startup Pitch 〜スタートアップによる発表〜

「アオノリで地球を救う」

株式会社ウルバ 代表取締役 難波卓司

- 19:25

-

Closing 〜しまのばからのご案内〜

- 19:30

-

オンライン配信終了

- 19:30

-

Networking 〜共創の場〜(現地のみ)

- 20:00

-

閉会